HOUドラフトアーキタイプ総覧

2017年9月8日 Magic: The Gathering明日からは日本選手権。

おそらくプレミアイベントでプレイされる最後の機会となるHOUドラフトですが、各アーキタイプについておさらいしたいと思います。

【アーキタイプ総論】

環境に存在するのは大きく分けて以下の3種

①白or赤系速攻アグロ

②緑系ランプ

③青or黒系アドバンテージ

①の赤白系は序盤に軽量クリーチャーを並べてコンバットトリックや除去を絡めて素早くライフを削りとることを目標とするアーキタイプです。

②の緑系ランプは緑やアーティファクトのマナサポートを軸として、高マナ域のパワーカードへアクセスしカードパワーで叩きつぶすアーキタイプです。

③の青or黒系アドバンテージは盤面を壁や除去で安定化させた後、回避持ちやファッティによるビートダウンで勝負を決めに行くアーキタイプです。

【アーキタイプ各論】

総論で挙げた3種につき、個別のアーキタイプについてご紹介します。

<①白or赤系速攻アグロ>

・白青フライング

爆発力:★★★

対応力:★★★

ピックの易しさ:★★★

下は壁で止めて、上から殴る。古き良きアーキタイプです。

Key card:尽きぬ希望のエイヴン、選定の侍臣、忘れられた王族の壁

低マナ域は壁やタフネス偏重のクリーチャー、中マナ域以降はフライングで攻めるという形が基本となります。

ブロッカーを積極的に退けることは得意でない色なので、呪文織りの永遠衆のような攻撃時に威力を発揮する低マナ域はあまり重要ではありません。

アモンケットに多数の不朽持ちが収録されている色なので、青白が確定路線となった際は選定の侍臣は最優先でピックしにいきましょう。

・白黒ゾンビ

爆発力:★★★★★

対応力:★★

ピックの易しさ:★★★★

アモンケットから引き続きフィーチャーされている部族「ゾンビ」によるシナジーを重視したアーキタイプです。

Key card:ミイラの大王、無法の斬骨鬼、ほころびミイラ

かなりシナジー色の強いビートダウンです。ミイラの大王から始まるゾンビ連打パターンは極めて高い爆発力を誇ります。

その裏返しとして、このアーキタイプを構成するパーツが他のアーキタイプでの使用に耐えないものが多いため、やや決め打ち気味にピックしていく必要があります。色を足すことも難しいカラーリングなので、一度このアーキに突っ込んだら引くべきではありません。

ほころびミイラは他のマルチアンコ群と比べても高いカードパワーを持ちます。

遅い順目で流れてきたらサインの一つとして認識しましょう。

・白赤アグロ

爆発力:★★★★

対応力:★★

ピックの易しさ:★★★★★

序盤からクリーチャーを並べて、除去やコンバットトリックでサポートするアーキタイプ。

Key card:オケチラの報復者、金色のセロドン、信義の侍臣

破滅の刻では督励によるシナジーカードが減少したため、特に横のシナジーを意識しなくても単品で強いカードを集めればデッキになります。高打点でブロッカーを排除する能力を持つ金色のセロドンはこのアーキタイプで使用することで最もポテンシャルを発揮できるでしょう。

注意点はクリーチャーの頭数を十分に確保すること。

白にレンジストライクの多い環境(絶妙なタイミング、砂漠破、農場)ですが、これらはブロッカー排除としてはあまり優秀でないので、枚数を入れ過ぎないようにしましょう。

・白緑アグロ

爆発力:★★★

対応力:★★

ピックの易しさ:★★★

赤白同様、序盤からクリーチャーを並べて、除去やコンバットトリックでサポートするアーキタイプ。

Key card:ロナスの重鎮、不屈のエイヴン、旗幟+鮮明

基本的な戦略は赤白と同様ですが、除去能力では赤白に劣るため、こちらはクリーチャーの展開力を活かす構成となります。

不屈のエイヴンはマナクリーチャーと組み合わせることで高速展開を可能にします。

旗幟+鮮明はこのサイクルの中でも特に強力な一枚ですが、アーキタイプがほぼ固定されるカード。これが流れてきたらサインの一種と思いましょう。

超克も同様にこのアーキタイプが一番うまく使えるので、これらの流れを見て参入時期を判断しましょう。

<②緑系ランプ>

・GUxランプ

爆発力:★★

対応力:★★★

ピックの易しさ:★★

Key card:オアシスの祭儀師、縞カワヘビ、川ヤツガシラ

青緑を軸としたランプデッキです。

オアシスの祭儀師や希望守りをはじめとしたマナ加速を駆使してパワーカードを連打するのが主な勝ち筋。

概ね川ヤツガシラをピックできたときや、圧倒的輝きなどの高マナ域パワーカードをピックできた後に青緑の受けるカードが多く流れてきたときにこの形になりやすいです。

空からの導き手等、青の飛行クリーチャーによるビートダウンプランも取れなくはないので、例えばロナスの重鎮のようなアグロ向け低マナ域が多く取れたときはビートプランも視野にいれたプレイングが必要になる場合もあります。

・GBxランプ

爆発力:★

対応力:★★★★

ピックの易しさ:★★

Key card:オアシスの祭儀師、致死の一刺し、オベリスクの蜘蛛

緑黒を軸としたランプデッキです。

オアシスの祭儀師や希望守りをはじめとしたマナ加速を駆使してパワーカードを連打する点は青緑と変わりませんが、除去が豊富な点で青緑に勝ります。

オベリスクの蜘蛛が安く取れたときはこの形を意識すると良いです。

黒はアモンケットでアドバンテージ獲得がしやすいカードが多く含まれている(荷下ろし、グレイブディガー等)ため、卓でアグロパーツの取り合いが起こっている際はこのアーキタイプを選択することでアモンケットでおいしい思いができます。

<③青or黒系アドバンテージ>

・青赤

爆発力:★★~★★★★

対応力:★★★

ピックの易しさ:★★

Key card:呪文織りの永遠衆、悲劇的教訓、火付け射手

このカラーリングは分類上アドバンテージデッキにしていますが、実際はテンポに寄せてもアドバンテージに寄せても戦えます。

基本的に他のアーキタイプと比べてクリーチャーを少なめにし、除去やバウンス等で相手の攻撃をかわしつつ差し切る戦い方が主となります。

鍵となるのは2マナクリーチャーの選択です。

上記の永遠衆、射手を軸とする場合はテンポ取りに役立つスペル(バウンス、火をつける怒り等)を優先することになります。

一方、狡猾な生き残りや忘れられた王族の壁で2マナ域を固めた場合、ドローカードや中マナ域のサイズのあるクリーチャー(花崗岩のタイタン等)でロングゲームを睨むこともあります。

また、ケンラの潰し屋や空からの導き手を使った回避ビートになる可能性もあります。この場合、クリーチャーの枚数を削ることは難しいでしょう。

取れる戦略が多彩である分、自分が目指すゲームプランを明確にすることが必要なアーキタイプです。単に「青と赤が安いから」という理由で入ると痛い目をみがちなアーキタイプなので気を付けましょう。

・青黒サイクリング

爆発力:★★

対応力:★★★

ピックの易しさ:★★

Key card:相殺の風、忌まわしい生き残り、(見捨てられた石棺、虚ろな者)

マイナーアーキタイプですが、まれに組めることがあるのでご紹介。

基本的にサイクリングはそれ自体が強い能力なのでわざわざアーキタイプとして成立させる必要もないのですが、一部の高レアリティにサイクリングと組み合わせることで強力なシナジーを発揮するものがあります。

見捨てられた石棺、虚ろな者がそれにあたり、これらが流れてきたら狙ってみてもよいアーキタイプでしょう。

他のアーキタイプと比べても独自色が強いため、住み分けができていれば必要パーツが流れてきやすいアーキタイプです。

アモンケットにはドレイクの安息地や無情な狙撃手等、このアーキタイプならではの強力カードがあるので、流れを読み切って3パック目で挽回という形にできればベスト。

おそらくプレミアイベントでプレイされる最後の機会となるHOUドラフトですが、各アーキタイプについておさらいしたいと思います。

【アーキタイプ総論】

環境に存在するのは大きく分けて以下の3種

①白or赤系速攻アグロ

②緑系ランプ

③青or黒系アドバンテージ

①の赤白系は序盤に軽量クリーチャーを並べてコンバットトリックや除去を絡めて素早くライフを削りとることを目標とするアーキタイプです。

②の緑系ランプは緑やアーティファクトのマナサポートを軸として、高マナ域のパワーカードへアクセスしカードパワーで叩きつぶすアーキタイプです。

③の青or黒系アドバンテージは盤面を壁や除去で安定化させた後、回避持ちやファッティによるビートダウンで勝負を決めに行くアーキタイプです。

【アーキタイプ各論】

総論で挙げた3種につき、個別のアーキタイプについてご紹介します。

<①白or赤系速攻アグロ>

・白青フライング

爆発力:★★★

対応力:★★★

ピックの易しさ:★★★

下は壁で止めて、上から殴る。古き良きアーキタイプです。

Key card:尽きぬ希望のエイヴン、選定の侍臣、忘れられた王族の壁

低マナ域は壁やタフネス偏重のクリーチャー、中マナ域以降はフライングで攻めるという形が基本となります。

ブロッカーを積極的に退けることは得意でない色なので、呪文織りの永遠衆のような攻撃時に威力を発揮する低マナ域はあまり重要ではありません。

アモンケットに多数の不朽持ちが収録されている色なので、青白が確定路線となった際は選定の侍臣は最優先でピックしにいきましょう。

・白黒ゾンビ

爆発力:★★★★★

対応力:★★

ピックの易しさ:★★★★

アモンケットから引き続きフィーチャーされている部族「ゾンビ」によるシナジーを重視したアーキタイプです。

Key card:ミイラの大王、無法の斬骨鬼、ほころびミイラ

かなりシナジー色の強いビートダウンです。ミイラの大王から始まるゾンビ連打パターンは極めて高い爆発力を誇ります。

その裏返しとして、このアーキタイプを構成するパーツが他のアーキタイプでの使用に耐えないものが多いため、やや決め打ち気味にピックしていく必要があります。色を足すことも難しいカラーリングなので、一度このアーキに突っ込んだら引くべきではありません。

ほころびミイラは他のマルチアンコ群と比べても高いカードパワーを持ちます。

遅い順目で流れてきたらサインの一つとして認識しましょう。

・白赤アグロ

爆発力:★★★★

対応力:★★

ピックの易しさ:★★★★★

序盤からクリーチャーを並べて、除去やコンバットトリックでサポートするアーキタイプ。

Key card:オケチラの報復者、金色のセロドン、信義の侍臣

破滅の刻では督励によるシナジーカードが減少したため、特に横のシナジーを意識しなくても単品で強いカードを集めればデッキになります。高打点でブロッカーを排除する能力を持つ金色のセロドンはこのアーキタイプで使用することで最もポテンシャルを発揮できるでしょう。

注意点はクリーチャーの頭数を十分に確保すること。

白にレンジストライクの多い環境(絶妙なタイミング、砂漠破、農場)ですが、これらはブロッカー排除としてはあまり優秀でないので、枚数を入れ過ぎないようにしましょう。

・白緑アグロ

爆発力:★★★

対応力:★★

ピックの易しさ:★★★

赤白同様、序盤からクリーチャーを並べて、除去やコンバットトリックでサポートするアーキタイプ。

Key card:ロナスの重鎮、不屈のエイヴン、旗幟+鮮明

基本的な戦略は赤白と同様ですが、除去能力では赤白に劣るため、こちらはクリーチャーの展開力を活かす構成となります。

不屈のエイヴンはマナクリーチャーと組み合わせることで高速展開を可能にします。

旗幟+鮮明はこのサイクルの中でも特に強力な一枚ですが、アーキタイプがほぼ固定されるカード。これが流れてきたらサインの一種と思いましょう。

超克も同様にこのアーキタイプが一番うまく使えるので、これらの流れを見て参入時期を判断しましょう。

<②緑系ランプ>

・GUxランプ

爆発力:★★

対応力:★★★

ピックの易しさ:★★

Key card:オアシスの祭儀師、縞カワヘビ、川ヤツガシラ

青緑を軸としたランプデッキです。

オアシスの祭儀師や希望守りをはじめとしたマナ加速を駆使してパワーカードを連打するのが主な勝ち筋。

概ね川ヤツガシラをピックできたときや、圧倒的輝きなどの高マナ域パワーカードをピックできた後に青緑の受けるカードが多く流れてきたときにこの形になりやすいです。

空からの導き手等、青の飛行クリーチャーによるビートダウンプランも取れなくはないので、例えばロナスの重鎮のようなアグロ向け低マナ域が多く取れたときはビートプランも視野にいれたプレイングが必要になる場合もあります。

・GBxランプ

爆発力:★

対応力:★★★★

ピックの易しさ:★★

Key card:オアシスの祭儀師、致死の一刺し、オベリスクの蜘蛛

緑黒を軸としたランプデッキです。

オアシスの祭儀師や希望守りをはじめとしたマナ加速を駆使してパワーカードを連打する点は青緑と変わりませんが、除去が豊富な点で青緑に勝ります。

オベリスクの蜘蛛が安く取れたときはこの形を意識すると良いです。

黒はアモンケットでアドバンテージ獲得がしやすいカードが多く含まれている(荷下ろし、グレイブディガー等)ため、卓でアグロパーツの取り合いが起こっている際はこのアーキタイプを選択することでアモンケットでおいしい思いができます。

<③青or黒系アドバンテージ>

・青赤

爆発力:★★~★★★★

対応力:★★★

ピックの易しさ:★★

Key card:呪文織りの永遠衆、悲劇的教訓、火付け射手

このカラーリングは分類上アドバンテージデッキにしていますが、実際はテンポに寄せてもアドバンテージに寄せても戦えます。

基本的に他のアーキタイプと比べてクリーチャーを少なめにし、除去やバウンス等で相手の攻撃をかわしつつ差し切る戦い方が主となります。

鍵となるのは2マナクリーチャーの選択です。

上記の永遠衆、射手を軸とする場合はテンポ取りに役立つスペル(バウンス、火をつける怒り等)を優先することになります。

一方、狡猾な生き残りや忘れられた王族の壁で2マナ域を固めた場合、ドローカードや中マナ域のサイズのあるクリーチャー(花崗岩のタイタン等)でロングゲームを睨むこともあります。

また、ケンラの潰し屋や空からの導き手を使った回避ビートになる可能性もあります。この場合、クリーチャーの枚数を削ることは難しいでしょう。

取れる戦略が多彩である分、自分が目指すゲームプランを明確にすることが必要なアーキタイプです。単に「青と赤が安いから」という理由で入ると痛い目をみがちなアーキタイプなので気を付けましょう。

・青黒サイクリング

爆発力:★★

対応力:★★★

ピックの易しさ:★★

Key card:相殺の風、忌まわしい生き残り、(見捨てられた石棺、虚ろな者)

マイナーアーキタイプですが、まれに組めることがあるのでご紹介。

基本的にサイクリングはそれ自体が強い能力なのでわざわざアーキタイプとして成立させる必要もないのですが、一部の高レアリティにサイクリングと組み合わせることで強力なシナジーを発揮するものがあります。

見捨てられた石棺、虚ろな者がそれにあたり、これらが流れてきたら狙ってみてもよいアーキタイプでしょう。

他のアーキタイプと比べても独自色が強いため、住み分けができていれば必要パーツが流れてきやすいアーキタイプです。

アモンケットにはドレイクの安息地や無情な狙撃手等、このアーキタイプならではの強力カードがあるので、流れを読み切って3パック目で挽回という形にできればベスト。

今週末は破滅の刻プレリ。

そして破滅の刻といえば、いかにもメタルバンドの日本語タイトル名にありそうな名前ですね。

というわけで破滅の刻に相応しそうなメタルアルバム3枚をご紹介。

---

1. Powerslave / Iron Meiden

アルバムジャケットが一見してアモンケットっぽい1枚。

ヘヴィメタ界の大御所Iron Meiden(アイアンメイデン)の中でも、特に人気のある作品です。

代表曲であるAces High(日本語名:撃墜王の破滅)は1度聞いたら忘れられないギターリフが印象的です。もしかしたらメタルを聴かない人でも耳にしたことがあるかもしれませんね。

Aces High

https://www.youtube.com/watch?v=Xg9aQvjMS60

2. Space 1992 : Rise Of The Chaos Wizards/GLORYHAMMER

アルバムジャケットが永遠衆っぽい1枚。

シンフォニックパワーメタルバンドGLORYHAMMERの2作目のアルバムになりますが、北欧系叙情的メロディにVo.の力強い歌声が乗っており、日本人の好みにどストライクな感じ。

系統的にはラプソディ・オブ・ファイアとかチュリサスとか好きな人にお勧め。

Legend of the Astral Hammer

https://www.youtube.com/watch?v=rVs2givbeGk

3. Leagcy/Myrath

アモンケットでかかってそうな曲調の1枚。

チュニジア出身のMyrathはアラビア音楽とメタルと合わせたアラビアンメタルバンドです。一応分類的にはシンフォニック寄りのパワーメタルと思われます。

Believer

https://www.youtube.com/watch?v=z2lztdrfrcw

---

以上、破滅の刻っぽい(?)3作品のご紹介でした。

特に後ろの2つはメロディラインの美しさで勝負するタイプなので、「メタルとか激しいのはちょっと・・・」という方にもお勧めです。

そして破滅の刻といえば、いかにもメタルバンドの日本語タイトル名にありそうな名前ですね。

というわけで破滅の刻に相応しそうなメタルアルバム3枚をご紹介。

---

1. Powerslave / Iron Meiden

アルバムジャケットが一見してアモンケットっぽい1枚。

ヘヴィメタ界の大御所Iron Meiden(アイアンメイデン)の中でも、特に人気のある作品です。

代表曲であるAces High(日本語名:撃墜王の破滅)は1度聞いたら忘れられないギターリフが印象的です。もしかしたらメタルを聴かない人でも耳にしたことがあるかもしれませんね。

Aces High

https://www.youtube.com/watch?v=Xg9aQvjMS60

2. Space 1992 : Rise Of The Chaos Wizards/GLORYHAMMER

アルバムジャケットが永遠衆っぽい1枚。

シンフォニックパワーメタルバンドGLORYHAMMERの2作目のアルバムになりますが、北欧系叙情的メロディにVo.の力強い歌声が乗っており、日本人の好みにどストライクな感じ。

系統的にはラプソディ・オブ・ファイアとかチュリサスとか好きな人にお勧め。

Legend of the Astral Hammer

https://www.youtube.com/watch?v=rVs2givbeGk

3. Leagcy/Myrath

アモンケットでかかってそうな曲調の1枚。

チュニジア出身のMyrathはアラビア音楽とメタルと合わせたアラビアンメタルバンドです。一応分類的にはシンフォニック寄りのパワーメタルと思われます。

Believer

https://www.youtube.com/watch?v=z2lztdrfrcw

---

以上、破滅の刻っぽい(?)3作品のご紹介でした。

特に後ろの2つはメロディラインの美しさで勝負するタイプなので、「メタルとか激しいのはちょっと・・・」という方にもお勧めです。

破滅の刻

2017年7月1日 Magic: The Gathering破滅の刻フルスポ

http://magic.wizards.com/ja/articles/archive/card-image-gallery/hour-devastation

とりあえずリミテ視点で気になる点をメモ

<白>

・コモンに平和なべ系エンチャント無し。アンコに1種のみ。

⇒白はファッティ対策が手薄になりがち

・2マナ以下のアグロ向け生物は2種。うち1つはゾンビシナジー前提。

⇒突風歩きの後釜は務まらないだろう。

・タフネス偏重生物やライフゲインカードが多い

⇒極端にアグロに寄せるより、ライフレースで勝つ戦略と噛み合う

<青>

・送還再録

⇒果敢の複数回誘発が容易になる。青1マナ立たせればブラフが成立する。

・アンコ生物がかなり強烈

⇒5マナ4/4飛行、強化版巻物泥棒など。シールドでの要注意カラー。

<黒>

・アグロ向け生物(加虐)とコントロール向け生物(壁、接死ネズミ)が明確

⇒赤黒、緑黒は前者、白黒、青黒は後者をピックすることになるだろう。

・確定除去はソーサリー、条件つき除去は-1/-1カウンター×3

⇒アグレッシブなデッキで効果を発揮する

<赤>

・パワー偏重生物多し

⇒前回に引き続きアグレッシブカラー。

・除去は2マナ-1/-1カウンター(+本体2点)、3マナ3点、4マナ5点の3種

⇒細かい除去から大物まで満遍なく対応できる。

・突破(1マナキャントリップで自軍全部にトランプル付与)がシブい

⇒果敢の誘発、ファッティによる強引突破が可能。

<緑>

・低マナ域が強化

⇒特に2マナ2/2奮励、3マナ3/3は一見極めて明白にプレイアブル。

・除去は3マナインスタント格闘

⇒高タフネスと相性◎

・ミニオーバーラン(5マナダブシンで+2/+2とトランプル付与)収録

⇒突破と合わせて赤緑がアーキタイプとして強化されると思われる。

http://magic.wizards.com/ja/articles/archive/card-image-gallery/hour-devastation

とりあえずリミテ視点で気になる点をメモ

<白>

・コモンに平和なべ系エンチャント無し。アンコに1種のみ。

⇒白はファッティ対策が手薄になりがち

・2マナ以下のアグロ向け生物は2種。うち1つはゾンビシナジー前提。

⇒突風歩きの後釜は務まらないだろう。

・タフネス偏重生物やライフゲインカードが多い

⇒極端にアグロに寄せるより、ライフレースで勝つ戦略と噛み合う

<青>

・送還再録

⇒果敢の複数回誘発が容易になる。青1マナ立たせればブラフが成立する。

・アンコ生物がかなり強烈

⇒5マナ4/4飛行、強化版巻物泥棒など。シールドでの要注意カラー。

<黒>

・アグロ向け生物(加虐)とコントロール向け生物(壁、接死ネズミ)が明確

⇒赤黒、緑黒は前者、白黒、青黒は後者をピックすることになるだろう。

・確定除去はソーサリー、条件つき除去は-1/-1カウンター×3

⇒アグレッシブなデッキで効果を発揮する

<赤>

・パワー偏重生物多し

⇒前回に引き続きアグレッシブカラー。

・除去は2マナ-1/-1カウンター(+本体2点)、3マナ3点、4マナ5点の3種

⇒細かい除去から大物まで満遍なく対応できる。

・突破(1マナキャントリップで自軍全部にトランプル付与)がシブい

⇒果敢の誘発、ファッティによる強引突破が可能。

<緑>

・低マナ域が強化

⇒特に2マナ2/2奮励、3マナ3/3は一見極めて明白にプレイアブル。

・除去は3マナインスタント格闘

⇒高タフネスと相性◎

・ミニオーバーラン(5マナダブシンで+2/+2とトランプル付与)収録

⇒突破と合わせて赤緑がアーキタイプとして強化されると思われる。

村上春樹のモダン

2017年5月20日 Magic: The Gathering手狭いカードショップのデュエルスペースで僕はモダンをプレイしていた。

この店の主人はアニソンというものが好きらしく、店には流行のアニメの主題歌がかかっていた。

「ハンドは何枚あるの?」

僕は対戦相手の女ーースリーブのかかったカードが散らばった細長いテーブルの先に座っているーーに聞くことにした。

すると相手は言葉を発することなく静かにハンドを僕に近づけてきた。

その女の指は綺麗で、4日前にベッドの上で見た名も知らない女の指を僕は思い出していた。

ハンドの枚数は2枚、あるいは3枚だったかもしれない。いや、4枚だったかもしれない。

「思考囲いを2点ペイで」

僕は思考囲いをプレイした。

するとその女は、一人息子の写真でも見せるかのような微笑みでハンドを公開した。

そのハンドは強情なベイロスが1枚と何枚かの土地で出来ていた。

「やれやれ」

僕はまるでアモンケットのミイラ生成所にいるかのような気分になった。好む好まざるに関わらず、僕はこのベイロスを捨てさせなければならない。

「オーケー、ベイロスを捨ててくれ」

そのベイロスは最初から戦場にいたかのように戦場に出た。

あのとき僕は思考囲いをプレイしない選択肢はあったかもしれない。

でも完璧なプレイングなんて存在しない。完璧なデッキが存在しないようにね。

この店の主人はアニソンというものが好きらしく、店には流行のアニメの主題歌がかかっていた。

「ハンドは何枚あるの?」

僕は対戦相手の女ーースリーブのかかったカードが散らばった細長いテーブルの先に座っているーーに聞くことにした。

すると相手は言葉を発することなく静かにハンドを僕に近づけてきた。

その女の指は綺麗で、4日前にベッドの上で見た名も知らない女の指を僕は思い出していた。

ハンドの枚数は2枚、あるいは3枚だったかもしれない。いや、4枚だったかもしれない。

「思考囲いを2点ペイで」

僕は思考囲いをプレイした。

するとその女は、一人息子の写真でも見せるかのような微笑みでハンドを公開した。

そのハンドは強情なベイロスが1枚と何枚かの土地で出来ていた。

「やれやれ」

僕はまるでアモンケットのミイラ生成所にいるかのような気分になった。好む好まざるに関わらず、僕はこのベイロスを捨てさせなければならない。

「オーケー、ベイロスを捨ててくれ」

そのベイロスは最初から戦場にいたかのように戦場に出た。

あのとき僕は思考囲いをプレイしない選択肢はあったかもしれない。

でも完璧なプレイングなんて存在しない。完璧なデッキが存在しないようにね。

霊気紛争リミテッド10のTIPS

2017年1月22日 Magic: The Gathering コメント (2)プレリと2回のPPTQ、サイドイベントでの数回のドラフトを通じて得たAERリミテッドのノウハウの一部を、TIPS(豆知識)としてご紹介します。

<霊気紛争リミテッド10のTIPS>

①即席の登場により、《放射篭手/Torch Gauntlet(KLD)》、《発明者のゴーグル/Inventor’s Goggles(KLD)》の価値が上がった。通常、装備品はタップすることによって何らデメリットを持たないからだ。

②《速製職人の反逆者/Quicksmith Rebel(AER)》は《ナーナムのコブラ/Narnam Cobra(KLD)》と組み合わせることで、タフネス3以上のクリーチャーも破壊できる。

③ただの熊(2/2)の価値は明らかに下がった。3マナ圏のクリーチャーは概ね2/3以上のサイズをもっているため、1度も殴れず終わることも多い。

④インスタントタイミングでタフネス3以上が対処されることは稀。これらに対処可能なコモンの除去はソーサリーであり、《置き去り/Leave in the Dust(AER)》も4マナであるため、コンバットトリックは使いやすい。

⑤点数で見たマナコストが4以下で、デフォルトでパワー4を持つクリーチャーは《辺境地の猪/Outland Boar(AER)》のみ。《アラダラ急行/Aradara Express(KLD)》など搭乗4以上の重量機体は複数搭乗が前提となる。

⑥《修復専門家/Restoration Specialist(AER)》は《光に目が眩む/Caught in the Brights(AER)》とでも組み合わせない限りエンチャントの回収は難しいが、《奥の手/Underhanded Designs(KLD)》、《革新の時代/Era of Innovation(KLD)》とは強烈なシナジーを発揮する。

⑦《霊気運用者/Aether Herder(AER)》、《霊気毒殺者/Aether Poisoner(AER)》、《霊気急襲者/Aether Swooper(AER)》の2マナ工匠が増えたことで、《発明者のゴーグル/Inventor’s Goggles(KLD)》は2ターン目に装備できる可能性が上がった。+1/+2の修正値は、そのいずれとも相性が良い。

⑧霊気紛争に優良なタフネス1クリーチャーは多い。《霊気毒殺者/Aether Poisoner(AER)》、《大胆な潜入者/Audacious Infiltrator(AER)》、《霊気追跡者/Aether Chaser(AER)》、《飛空士の提督/Aeronaut Admiral(AER)》、《航空船の略取者/Skyship Plunderer(AER)》等。

カラデシュではアンプレイアブル寄りだった《炎鍛冶の組細工/Fireforger’s Puzzleknot(KLD)》は1枚はメイン投入してよい。

⑨ダブルシンボルが少ないカラーは赤。除去スペルもシングルシンボルであるため、メインカラーに据える必要性が薄い。

反対にダブルシンボルが多いのは緑。《襲拳会の革命家/Maulfist Revolutionary(AER)》、《起伏鱗の大牙獣/Ridgescale Tusker(AER)》、《巨怪の猛攻/Monstrous Onslaught(AER)》は素早く唱えることでゲームを一方的にできるため、メインカラーに据えたい。

⑩《改革派の地図/Renegade Map(AER)》はアップキープに起動することで、ドロー前にデッキ圧縮と、そのターンの紛争誘発が可能。《急降下飛空士/Airdrop Aeronauts(AER)》や《復讐に燃えた反逆者/Vengeful Rebel(AER)》を引かなければ負け確定といった場面では有効。

<霊気紛争リミテッド10のTIPS>

①即席の登場により、《放射篭手/Torch Gauntlet(KLD)》、《発明者のゴーグル/Inventor’s Goggles(KLD)》の価値が上がった。通常、装備品はタップすることによって何らデメリットを持たないからだ。

②《速製職人の反逆者/Quicksmith Rebel(AER)》は《ナーナムのコブラ/Narnam Cobra(KLD)》と組み合わせることで、タフネス3以上のクリーチャーも破壊できる。

③ただの熊(2/2)の価値は明らかに下がった。3マナ圏のクリーチャーは概ね2/3以上のサイズをもっているため、1度も殴れず終わることも多い。

④インスタントタイミングでタフネス3以上が対処されることは稀。これらに対処可能なコモンの除去はソーサリーであり、《置き去り/Leave in the Dust(AER)》も4マナであるため、コンバットトリックは使いやすい。

⑤点数で見たマナコストが4以下で、デフォルトでパワー4を持つクリーチャーは《辺境地の猪/Outland Boar(AER)》のみ。《アラダラ急行/Aradara Express(KLD)》など搭乗4以上の重量機体は複数搭乗が前提となる。

⑥《修復専門家/Restoration Specialist(AER)》は《光に目が眩む/Caught in the Brights(AER)》とでも組み合わせない限りエンチャントの回収は難しいが、《奥の手/Underhanded Designs(KLD)》、《革新の時代/Era of Innovation(KLD)》とは強烈なシナジーを発揮する。

⑦《霊気運用者/Aether Herder(AER)》、《霊気毒殺者/Aether Poisoner(AER)》、《霊気急襲者/Aether Swooper(AER)》の2マナ工匠が増えたことで、《発明者のゴーグル/Inventor’s Goggles(KLD)》は2ターン目に装備できる可能性が上がった。+1/+2の修正値は、そのいずれとも相性が良い。

⑧霊気紛争に優良なタフネス1クリーチャーは多い。《霊気毒殺者/Aether Poisoner(AER)》、《大胆な潜入者/Audacious Infiltrator(AER)》、《霊気追跡者/Aether Chaser(AER)》、《飛空士の提督/Aeronaut Admiral(AER)》、《航空船の略取者/Skyship Plunderer(AER)》等。

カラデシュではアンプレイアブル寄りだった《炎鍛冶の組細工/Fireforger’s Puzzleknot(KLD)》は1枚はメイン投入してよい。

⑨ダブルシンボルが少ないカラーは赤。除去スペルもシングルシンボルであるため、メインカラーに据える必要性が薄い。

反対にダブルシンボルが多いのは緑。《襲拳会の革命家/Maulfist Revolutionary(AER)》、《起伏鱗の大牙獣/Ridgescale Tusker(AER)》、《巨怪の猛攻/Monstrous Onslaught(AER)》は素早く唱えることでゲームを一方的にできるため、メインカラーに据えたい。

⑩《改革派の地図/Renegade Map(AER)》はアップキープに起動することで、ドロー前にデッキ圧縮と、そのターンの紛争誘発が可能。《急降下飛空士/Airdrop Aeronauts(AER)》や《復讐に燃えた反逆者/Vengeful Rebel(AER)》を引かなければ負け確定といった場面では有効。

【AERシールド】環境ファーストインプレッション

2017年1月15日 Magic: The GatheringAERのプレリを通して、主にKLD*6からの変化点という観点で雑感をメモ。

【全体感】

まず言えることですが、環境はワンテンポ遅くなったと思います。

理由としては主に以下の通り。

・クリーチャーのサイズが大きく低下している。

・コンバットトリックが大幅に弱体化。+2/+2修正以上のコンバットトリックは緑のみ。

・機体の弱体化。《アラダラ急行/Aradara Express(KLD)》、《改革派の貨物車/Renegade Freighter(KLD)》の代わりに入ったコモン機体はどちらもその代わりを務められるような代物ではない。

・装備品も皆無なため、序盤に出したサイズの小さなクリーチャーを継続的にアタックに行かせるカードがない。

結果として、5マナ域以降の、単純にサイズが大きかったり回避能力を持ったクリーチャーで殴ってゲームが終わる展開がよくありました。

次に色別の感想をざっと挙げていきます。

【白】

小粒と確定除去のカラー。

まず《暁羽の鷲/Dawnfeather Eagle(AER)》がいるかがポイント。

前提条件として地上クリーチャー含めて3/3以上のサイズ持ちがおらず簡単に止まってしまうため、なんらかの強化手段がないと20点削りきるのがかなりしんどいという事情がある。

カラデシュの機体や装備品があれば一気に楽になるが、はっきり言って2パックしかないカラデシュには期待できないため、《暁羽の鷲/Dawnfeather Eagle(AER)》はキーカードとなる。

アンコ以上は一部すさまじい強さのクリーチャーがいるが、よほど固まって出ないとシールドでは選択しづらい傾向がある。

一方で《光に目が眩む/Caught in the Brights(AER)》、《飛行機械による拘束/Thopter Arrest(AER)》の2種のために、サブカラーとしては有用に思える。

【青】

カラデシュよりはメインカラーにしやすくなった。

というのもカラデシュは青を除いて全カラーのマナレシオがとても高い傾向にあったが、霊気紛争において他の色の弱体化が目立つのに対して、青は大して変化が無かったため、相対的にクリーチャーの質が上がったからだ。

特に《難破船ウツボ/Shipwreck Moray(AER)》のタフネス5を突破するのはかなり大変。

スペルはドロースペルこそ弱くなったが、カウンターは小回りが利く《金属の叱責/Metallic Rebuke(AER)》が使いやすく感じた。

【黒】

明らかにコントロールカラー。

コモンに接死持ちや、タフネス偏重クリーチャーがいるため場をグダらせやすい。

ロングゲームを戦うのに適したもう1色がプールにあれば、明確な方針をもって構築に臨めるため、特に5マナ域以降の強力クリーチャーが多数存在するプールでは積極的に見ていきたい。

【赤】

意外だが、アグロでもコントロールでもいけるプールが多い。

《チャンドラの革命/Chandra’s Revolution(AER)》の4点で、アンコ以上含めてかなりのクリーチャーを除去し得る+小回りの利く《ショック/Shock(AER)》という2枚の除去がプールにあると柔軟性が増す。

一方で《最前線の反逆者/Frontline Rebel(AER)》を積極的に使っていけるようなプールもあるため、組み合わせるもう1色との兼ね合いをよく検討すべき。

【緑】

シールド優等生のカラー。

カラデシュと比べて落ちたとは言え、他の色と比べればサイズ面での優位はある。

アンプレイアブルと言えるようなクリーチャーもほぼ無い。

一方で、「漫然としたデッキに」陥りやすいこともあり、例えば大人数参加のPPTQ予選のような全勝を目指したい場では罠カラーなのかもしれない。

《巨怪の猛攻/Monstrous Onslaught(AER)》、《起伏鱗の大牙獣/Ridgescale Tusker(AER)》のアンコモン2枚が極めて強力なため、これらがあるかどうかは指針の一つとなる。

----

とまあ環境の雑感ですが、所謂「昔ながらのシールド」に近くなった気がしますね。

まずはレアの確認⇒確定除去、サイズのある生物の確認というところから入っていくのが良いかなと現時点では思っております。

【全体感】

まず言えることですが、環境はワンテンポ遅くなったと思います。

理由としては主に以下の通り。

・クリーチャーのサイズが大きく低下している。

・コンバットトリックが大幅に弱体化。+2/+2修正以上のコンバットトリックは緑のみ。

・機体の弱体化。《アラダラ急行/Aradara Express(KLD)》、《改革派の貨物車/Renegade Freighter(KLD)》の代わりに入ったコモン機体はどちらもその代わりを務められるような代物ではない。

・装備品も皆無なため、序盤に出したサイズの小さなクリーチャーを継続的にアタックに行かせるカードがない。

結果として、5マナ域以降の、単純にサイズが大きかったり回避能力を持ったクリーチャーで殴ってゲームが終わる展開がよくありました。

次に色別の感想をざっと挙げていきます。

【白】

小粒と確定除去のカラー。

まず《暁羽の鷲/Dawnfeather Eagle(AER)》がいるかがポイント。

前提条件として地上クリーチャー含めて3/3以上のサイズ持ちがおらず簡単に止まってしまうため、なんらかの強化手段がないと20点削りきるのがかなりしんどいという事情がある。

カラデシュの機体や装備品があれば一気に楽になるが、はっきり言って2パックしかないカラデシュには期待できないため、《暁羽の鷲/Dawnfeather Eagle(AER)》はキーカードとなる。

アンコ以上は一部すさまじい強さのクリーチャーがいるが、よほど固まって出ないとシールドでは選択しづらい傾向がある。

一方で《光に目が眩む/Caught in the Brights(AER)》、《飛行機械による拘束/Thopter Arrest(AER)》の2種のために、サブカラーとしては有用に思える。

【青】

カラデシュよりはメインカラーにしやすくなった。

というのもカラデシュは青を除いて全カラーのマナレシオがとても高い傾向にあったが、霊気紛争において他の色の弱体化が目立つのに対して、青は大して変化が無かったため、相対的にクリーチャーの質が上がったからだ。

特に《難破船ウツボ/Shipwreck Moray(AER)》のタフネス5を突破するのはかなり大変。

スペルはドロースペルこそ弱くなったが、カウンターは小回りが利く《金属の叱責/Metallic Rebuke(AER)》が使いやすく感じた。

【黒】

明らかにコントロールカラー。

コモンに接死持ちや、タフネス偏重クリーチャーがいるため場をグダらせやすい。

ロングゲームを戦うのに適したもう1色がプールにあれば、明確な方針をもって構築に臨めるため、特に5マナ域以降の強力クリーチャーが多数存在するプールでは積極的に見ていきたい。

【赤】

意外だが、アグロでもコントロールでもいけるプールが多い。

《チャンドラの革命/Chandra’s Revolution(AER)》の4点で、アンコ以上含めてかなりのクリーチャーを除去し得る+小回りの利く《ショック/Shock(AER)》という2枚の除去がプールにあると柔軟性が増す。

一方で《最前線の反逆者/Frontline Rebel(AER)》を積極的に使っていけるようなプールもあるため、組み合わせるもう1色との兼ね合いをよく検討すべき。

【緑】

シールド優等生のカラー。

カラデシュと比べて落ちたとは言え、他の色と比べればサイズ面での優位はある。

アンプレイアブルと言えるようなクリーチャーもほぼ無い。

一方で、「漫然としたデッキに」陥りやすいこともあり、例えば大人数参加のPPTQ予選のような全勝を目指したい場では罠カラーなのかもしれない。

《巨怪の猛攻/Monstrous Onslaught(AER)》、《起伏鱗の大牙獣/Ridgescale Tusker(AER)》のアンコモン2枚が極めて強力なため、これらがあるかどうかは指針の一つとなる。

----

とまあ環境の雑感ですが、所謂「昔ながらのシールド」に近くなった気がしますね。

まずはレアの確認⇒確定除去、サイズのある生物の確認というところから入っていくのが良いかなと現時点では思っております。

KLDドラフト振り返り&メタゲームの現状

2016年11月4日 Magic: The Gathering【趣旨】

MOでの8-4ドラフト回数が20回になったので、振り返りを行いつつ、ドラフトの雑感などを語ります。

【結果内訳】

集計期間:8-4稼働~11/3までの全20回

優勝 7回 35.00%

3没 1回 5.00%

2没 3回 15.00%

1没 9回 45.00%

・個人的な目標の「決勝進出率50パーセント」は達成できなかったが、決勝進出時8回のうち7回は優勝できているのでむしろ良し。

・また、環境初期と比べて勝率は向上(直近5回中3回優勝)しているので、環境変化には比較的適応できているはず

【メタゲーム雑感】

・青の隆盛

環境初期と比べて明らかに変わったのは、青の人気が上がったことだ。

プロツアーでの歯車襲いの海蛇を最優先にしたプロのピックは、MOドラフトにおいても明らかに影響を与えていると思われる。

環境初期こそ9手目に青のカードが4枚とも帰ってくるなんてこともあったが、今ではそのような状況には出くわさない。

その一方で青はアンプレイアブルカードも多く、メインカラーとしては使いにくいため参入タイミングが難しいという特徴もある。参入時は流れをよく見て判断しよう。

・緑の多色化へのシフト

環境初期と比べると、3色デッキと当たることが多くなったように感じる。

エナジーゲイン地勢、CIPランパンの3/2は多色化を容易にしているし、全てのカラーでプリズムや霊気拠点は使用可能だ。

その中でも青はタッチカラーとしての人気が高い。具体的には天才の片鱗と抜き取り検査だ。

前者はドローとしての能力の高さはもとより、インスタントタイミングでのエネルギーゲイン手段という点で奇襲製が高く、Gx系エナジーデッキで威力を発揮しやすい。

後者は1マナバウンスというテンポの良さを生かし、すれ違いの戦闘を制するのに貢献する。

攻撃的コンバットトリックが軒並み優秀な環境であることも、このカードの評価を大きく上げた。

・多色化傾向へ待ったをかける赤系アグロ

ドラフトでは一般的に環境は低速化する傾向にあるが、カラデシュもその傾向はある。

そこを突くのが赤系のアグロアーキ。RW,RBの2パターンが主流。

亢進する地虫、尖塔横の潜入者、気ままな芸術家といったカードは多色系ミッドレンジの多い卓では流れがちだが、それらをかき集めた速攻に特化したアーキはまさにピックでの勝利。

実際決勝でこのアーキには2度当たっており「軸のズレた戦い」を強要してくる手強いプレイヤーも確かにいる。

----

【まとめ】

・青人気が上がったため、安易な手出しはしにくい。

・緑は多色化へとシフト。中でも青はタッチカラーとして人気がある。

・環境低速化を咎める赤系アグロに注意。

自分は発売から1ヵ月ぐらい経ったこの時期が一番ドラフトが面白いと思ってます。

霊気紛争までまだまだ期間はありますし、色々試してみると新たな発見があるかもしれません。

MOでの8-4ドラフト回数が20回になったので、振り返りを行いつつ、ドラフトの雑感などを語ります。

【結果内訳】

集計期間:8-4稼働~11/3までの全20回

優勝 7回 35.00%

3没 1回 5.00%

2没 3回 15.00%

1没 9回 45.00%

・個人的な目標の「決勝進出率50パーセント」は達成できなかったが、決勝進出時8回のうち7回は優勝できているのでむしろ良し。

・また、環境初期と比べて勝率は向上(直近5回中3回優勝)しているので、環境変化には比較的適応できているはず

【メタゲーム雑感】

・青の隆盛

環境初期と比べて明らかに変わったのは、青の人気が上がったことだ。

プロツアーでの歯車襲いの海蛇を最優先にしたプロのピックは、MOドラフトにおいても明らかに影響を与えていると思われる。

環境初期こそ9手目に青のカードが4枚とも帰ってくるなんてこともあったが、今ではそのような状況には出くわさない。

その一方で青はアンプレイアブルカードも多く、メインカラーとしては使いにくいため参入タイミングが難しいという特徴もある。参入時は流れをよく見て判断しよう。

・緑の多色化へのシフト

環境初期と比べると、3色デッキと当たることが多くなったように感じる。

エナジーゲイン地勢、CIPランパンの3/2は多色化を容易にしているし、全てのカラーでプリズムや霊気拠点は使用可能だ。

その中でも青はタッチカラーとしての人気が高い。具体的には天才の片鱗と抜き取り検査だ。

前者はドローとしての能力の高さはもとより、インスタントタイミングでのエネルギーゲイン手段という点で奇襲製が高く、Gx系エナジーデッキで威力を発揮しやすい。

後者は1マナバウンスというテンポの良さを生かし、すれ違いの戦闘を制するのに貢献する。

攻撃的コンバットトリックが軒並み優秀な環境であることも、このカードの評価を大きく上げた。

・多色化傾向へ待ったをかける赤系アグロ

ドラフトでは一般的に環境は低速化する傾向にあるが、カラデシュもその傾向はある。

そこを突くのが赤系のアグロアーキ。RW,RBの2パターンが主流。

亢進する地虫、尖塔横の潜入者、気ままな芸術家といったカードは多色系ミッドレンジの多い卓では流れがちだが、それらをかき集めた速攻に特化したアーキはまさにピックでの勝利。

実際決勝でこのアーキには2度当たっており「軸のズレた戦い」を強要してくる手強いプレイヤーも確かにいる。

----

【まとめ】

・青人気が上がったため、安易な手出しはしにくい。

・緑は多色化へとシフト。中でも青はタッチカラーとして人気がある。

・環境低速化を咎める赤系アグロに注意。

自分は発売から1ヵ月ぐらい経ったこの時期が一番ドラフトが面白いと思ってます。

霊気紛争までまだまだ期間はありますし、色々試してみると新たな発見があるかもしれません。

今週末はカラデシュプレリ。

カラデシュはエナジーカウンターを使う初のエキスパンションです。

そして、エナジーと言えばエナジードリンクですね(強引)

プレリは不慣れなデッキ構築と見知らぬカードを使った長丁場となるため、体力的にも負担の大きいイベント。事前のエナジー補給は必須ともいえるでしょう。

というわけで今回は個人的におすすめしたいエナジードリンクを、平均1本/1日はエナドリを摂取するエナドリマニアであるいぜっとがランキング形式で紹介します。

---

第3位:シャークエナジードリンク

公式:http://www.sharkenergy.jp/

タイ産のエナジードリンクであるシャークは、公式サイトによればカフェインの約2.5倍の効果のガラナエキスを含んでいる。

さらにビタミンB群やクエン酸が多く含まれており、健康かつ美容効果もあるため、女性にもおすすめのエナジードリンク。

味は酸味の効いた爽やかな味わいが特徴。

エナジードリンクといえば甘ったるい味わいのものが多いが、シャークエナジーはサイダー感覚で気軽に味わうことができるだろう。

難点としては、国内主要コンビニでの取り扱いが少ない点。

個人的にはアマゾンで箱単位で購入するのをおすすめする(1本160円程度)。

余談だが、ポーカーの大規模大会(ジャパンオープン)でスポンサーになっていたりするので、ポーカープレイヤーには馴染みのあるドリンクかもしれない。

第2位:ライジンエナジードリンク

公式:http://www.taisho.co.jp/raizin/

現在は大正製薬より発売されているライジンは、その強烈なショウガ味が特徴のエナジードリンク。

海外勢に圧倒されているエナジードリンク市場において、独特のフレイバーで根強い支持を集めている国内産エナジードリンクでもある。

成分についてはあまり大々的に表示されていないため、その効果のほどは自身で感じ取るしかないが、キリっとした辛口な味わいが効いてる感(?)を演出してくれる。

主要コンビニチェーンの一部で見かけることができるので、見かけたら手に取ってほしい。

第1位:モンスターエナジードリンク

言わずと知れたエナジードリンク界の2大巨頭の一つ。

黒を基調とした禍々しいデザイン、甘ったるいテイストは現在のエナジードリンクへのイメージとしてすっかり定着した感がある。

成分の特徴はカフェイン含有量だろう。

100gあたり36mgのカフェイン量は、355mlのサイズには十分すぎる量であり、他のエナジードリンクの追随を許さない。

他エナジードリンクがコンパクトな200ml缶が主流であるのに対し、モンスターの355ml缶はそのサイズだけで重厚感を醸し出している。これぞアメリカという感じのエナドリだ。

細かい点だが、数か月前から缶の取っ手のデザインが変わり、開栓しやすくなったのもありがたい。

国内の主要コンビニでは大体見かけることができるため、入手も容易。

---

というわけでおすすめエナドリのご紹介でした。

プレリの事前にはエナジーカウンターを溜めて、ライバルに差をつけましょう!

カラデシュはエナジーカウンターを使う初のエキスパンションです。

そして、エナジーと言えばエナジードリンクですね(強引)

プレリは不慣れなデッキ構築と見知らぬカードを使った長丁場となるため、体力的にも負担の大きいイベント。事前のエナジー補給は必須ともいえるでしょう。

というわけで今回は個人的におすすめしたいエナジードリンクを、平均1本/1日はエナドリを摂取するエナドリマニアであるいぜっとがランキング形式で紹介します。

---

第3位:シャークエナジードリンク

公式:http://www.sharkenergy.jp/

タイ産のエナジードリンクであるシャークは、公式サイトによればカフェインの約2.5倍の効果のガラナエキスを含んでいる。

さらにビタミンB群やクエン酸が多く含まれており、健康かつ美容効果もあるため、女性にもおすすめのエナジードリンク。

味は酸味の効いた爽やかな味わいが特徴。

エナジードリンクといえば甘ったるい味わいのものが多いが、シャークエナジーはサイダー感覚で気軽に味わうことができるだろう。

難点としては、国内主要コンビニでの取り扱いが少ない点。

個人的にはアマゾンで箱単位で購入するのをおすすめする(1本160円程度)。

余談だが、ポーカーの大規模大会(ジャパンオープン)でスポンサーになっていたりするので、ポーカープレイヤーには馴染みのあるドリンクかもしれない。

第2位:ライジンエナジードリンク

公式:http://www.taisho.co.jp/raizin/

現在は大正製薬より発売されているライジンは、その強烈なショウガ味が特徴のエナジードリンク。

海外勢に圧倒されているエナジードリンク市場において、独特のフレイバーで根強い支持を集めている国内産エナジードリンクでもある。

成分についてはあまり大々的に表示されていないため、その効果のほどは自身で感じ取るしかないが、キリっとした辛口な味わいが効いてる感(?)を演出してくれる。

主要コンビニチェーンの一部で見かけることができるので、見かけたら手に取ってほしい。

第1位:モンスターエナジードリンク

言わずと知れたエナジードリンク界の2大巨頭の一つ。

黒を基調とした禍々しいデザイン、甘ったるいテイストは現在のエナジードリンクへのイメージとしてすっかり定着した感がある。

成分の特徴はカフェイン含有量だろう。

100gあたり36mgのカフェイン量は、355mlのサイズには十分すぎる量であり、他のエナジードリンクの追随を許さない。

他エナジードリンクがコンパクトな200ml缶が主流であるのに対し、モンスターの355ml缶はそのサイズだけで重厚感を醸し出している。これぞアメリカという感じのエナドリだ。

細かい点だが、数か月前から缶の取っ手のデザインが変わり、開栓しやすくなったのもありがたい。

国内の主要コンビニでは大体見かけることができるため、入手も容易。

---

というわけでおすすめエナドリのご紹介でした。

プレリの事前にはエナジーカウンターを溜めて、ライバルに差をつけましょう!

【KLDリミテッド】白が強そうな理由

2016年9月18日 Magic: The Gathering

カラデシュ フルスポイラー

http://magic.wizards.com/ja/articles/archive/card-image-gallery/kaladesh

全カードリストも出たカラデシュ。

リミテッド好きとして気になるカードは沢山あるのですが、その中でも今回は白に注目します。

・なぜ白なのか?

今回の白ですが、パッと見の印象としてわかりやすい強カラーの印象を受けます。

そう感じた理由としては主に以下の3つ。

理由その1:「点」でなく「面」で攻められる

基本的に、そのセットの代表キーワード能力というのは、そのリミテッド環境を定義する傾向にあります。最近だとオリジンの「高名」とか。

このエキスパンションの代表キーワード能力として「製造」があります。

製造持ちは1体のレシオに優れたクリーチャーか、2体(あるいはそれ以上)のクリーチャーに分けて展開するかを選ぶことができます。しかし普通のデッキでは後者を選ぶことはあまりないのではないでしょうか?

マジックのルールにおいて、防御側は1体のクリーチャーを複数ブロックできるのに対し、攻撃側は複数のクリーチャーで1体のブロッククリーチャーと戦闘できないからです。

つまり、攻めるにあたっては1体のサイズのあるクリーチャーが必要となるので、サイズを縮めて横に広げるメリットはあまり無いでしょう。

しかし、サイズは小さくても横に広げることにボーナスを与えるカードがあれば話は変わります。白に存在する《鼓舞する突撃/Inspired Charge》のことですね。

《鼓舞する突撃/Inspired Charge》系のカードは白の軽量クリーチャーや横に広げるカードが豊富なエキスパンション(M11や,M15の「清められた突撃」など)でその威力を発揮しますが、今回の「製造」という能力は明らかにマッチしています。

さらに、面で広げる戦略を咎めるカードが環境に少ないのも追い風です。

パッと見ですが、黒アンコの陳腐化ぐらいでしょう。

理由その2:航空戦力が相対的に優位

カラデシュのコモンクリーチャーを見ている限り、白は飛行クリーチャーが最も強力な色です。

2マナ1/2飛行+α、4マナ3/2飛行(もしくは2/1飛行+1/1)、5マナ3/4飛行の3種は質と量ともに十分。

また、飛行カラーである青が3マナ2/2が基本となっていること、緑の到達持ちが3マナ1/4(あるいは0/3+1/1)となってことから、コモン同士のぶつかり合いでは相打ち以上を取られにくいのが特徴です。

相打ちを取られにくい=膠着しやすいということであり、そうなれば《鼓舞する突撃/Inspired Charge》や除去を引くのを待つ展開になりやすいということ。

理由その3:生物のマナカーブと除去がかみ合っている

白のコモン除去は絶妙なタイミング(3点レンジストライク)、特権剥奪(3マナ平和なべ、搭乗も制限)の2種。どちらも軽く能動的に使いやすいため、アグレッシブなデッキでは重宝するでしょう。

アンコ以上では空鯨捕りの一撃、博覧会場の警備員の2種があり、これまた能動的に使える軽量除去であり、攻撃の道を開けるのに重宝しそうです。

小粒クリーチャーを狙うコモン除去、大物を狙うアンコ除去と役割がかぶっておらず、弱点を補いやすいのが良いところですね。

----

というわけでカラデシュ発売前時点では、自分は白推しです。

近年のリミテッド環境はすごい速さで攻略が進んでいくので、発売後のメタゲーム展開にも目が離せません。

http://magic.wizards.com/ja/articles/archive/card-image-gallery/kaladesh

全カードリストも出たカラデシュ。

リミテッド好きとして気になるカードは沢山あるのですが、その中でも今回は白に注目します。

・なぜ白なのか?

今回の白ですが、パッと見の印象としてわかりやすい強カラーの印象を受けます。

そう感じた理由としては主に以下の3つ。

理由その1:「点」でなく「面」で攻められる

基本的に、そのセットの代表キーワード能力というのは、そのリミテッド環境を定義する傾向にあります。最近だとオリジンの「高名」とか。

このエキスパンションの代表キーワード能力として「製造」があります。

製造持ちは1体のレシオに優れたクリーチャーか、2体(あるいはそれ以上)のクリーチャーに分けて展開するかを選ぶことができます。しかし普通のデッキでは後者を選ぶことはあまりないのではないでしょうか?

マジックのルールにおいて、防御側は1体のクリーチャーを複数ブロックできるのに対し、攻撃側は複数のクリーチャーで1体のブロッククリーチャーと戦闘できないからです。

つまり、攻めるにあたっては1体のサイズのあるクリーチャーが必要となるので、サイズを縮めて横に広げるメリットはあまり無いでしょう。

しかし、サイズは小さくても横に広げることにボーナスを与えるカードがあれば話は変わります。白に存在する《鼓舞する突撃/Inspired Charge》のことですね。

《鼓舞する突撃/Inspired Charge》系のカードは白の軽量クリーチャーや横に広げるカードが豊富なエキスパンション(M11や,M15の「清められた突撃」など)でその威力を発揮しますが、今回の「製造」という能力は明らかにマッチしています。

さらに、面で広げる戦略を咎めるカードが環境に少ないのも追い風です。

パッと見ですが、黒アンコの陳腐化ぐらいでしょう。

理由その2:航空戦力が相対的に優位

カラデシュのコモンクリーチャーを見ている限り、白は飛行クリーチャーが最も強力な色です。

2マナ1/2飛行+α、4マナ3/2飛行(もしくは2/1飛行+1/1)、5マナ3/4飛行の3種は質と量ともに十分。

また、飛行カラーである青が3マナ2/2が基本となっていること、緑の到達持ちが3マナ1/4(あるいは0/3+1/1)となってことから、コモン同士のぶつかり合いでは相打ち以上を取られにくいのが特徴です。

相打ちを取られにくい=膠着しやすいということであり、そうなれば《鼓舞する突撃/Inspired Charge》や除去を引くのを待つ展開になりやすいということ。

理由その3:生物のマナカーブと除去がかみ合っている

白のコモン除去は絶妙なタイミング(3点レンジストライク)、特権剥奪(3マナ平和なべ、搭乗も制限)の2種。どちらも軽く能動的に使いやすいため、アグレッシブなデッキでは重宝するでしょう。

アンコ以上では空鯨捕りの一撃、博覧会場の警備員の2種があり、これまた能動的に使える軽量除去であり、攻撃の道を開けるのに重宝しそうです。

小粒クリーチャーを狙うコモン除去、大物を狙うアンコ除去と役割がかぶっておらず、弱点を補いやすいのが良いところですね。

----

というわけでカラデシュ発売前時点では、自分は白推しです。

近年のリミテッド環境はすごい速さで攻略が進んでいくので、発売後のメタゲーム展開にも目が離せません。

【異界月リミテ】除去カードのレンジ検証

2016年7月16日 Magic: The Gathering

環境初期のリミテシーズンにて一歩先を行くため、

異界月の除去について考察し、環境の全体像を掴んでみようと思います。

異界月 カードギャラリー

http://magic.wizards.com/ja/articles/archive/card-image-gallery/eldritch-moon

【方法】

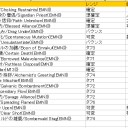

リミテの基本となる、コモンアンコモンの除去と呼べそうなカードをまとめました。

結果は画像参照。

【色別のまとめ】

<白>

・サイズ無関係の除去中心。単純なサイズで推すアーキに強い。

・インスタントタイミングでは、ほぼ飛んでこない。

・小回りの効かないものばかりなので、システムクリーチャーには弱い。

<青>

・バウンス、パワー下げのみ。直接的な除去はない。

・コモンのインスタントバウンスが無い。

⇒オーラ貼れば一発は殴らせてくれそうな環境。バットリも使いやすいだろう。

<黒>

・小回りの効く除去から確定除去まで一通り揃っている

・生命の危機、邪悪借用の副次効果を見る限り、アグロで威力を発揮しやすい。

・アンコモンが強烈。いずれも確定除去で、テンポも取れる可能性が高い。

<赤>

・小ダメージから大ダメージまで一通り揃っている

・シングルシンボルのみ。除去目当てに赤自体に寄せるメリットは少ない。

・《錬金術師の挨拶/Alchemist’s Greeting(EMN)》はテンポが取れる可能性がある。

共鳴者の強い色は要チェック。

アーキの組み方としては《巨岩投下/Boulder Salvo(OGW)》が近いか。

<緑>

・格闘系ばかり。クリーチャーを展開していないとどうしようも無い。

---

【ざっくり感想】

黒をはじめとして、確定除去が大分増えたので、SOIほどファッティへの信頼は無くなったと思われます。

現出クリーチャーが規格外のサイズを持っているため、確定除去への需要は上がるのではないでしょうか?

特にドラフトにおいては現出クリーチャーをどう扱うか?(出された後処理できるか?出される前にゲームを終わらせられるか?自分は現出を使うか?)はピック時点から考えておきましょう。

異界月の除去について考察し、環境の全体像を掴んでみようと思います。

異界月 カードギャラリー

http://magic.wizards.com/ja/articles/archive/card-image-gallery/eldritch-moon

【方法】

リミテの基本となる、コモンアンコモンの除去と呼べそうなカードをまとめました。

結果は画像参照。

【色別のまとめ】

<白>

・サイズ無関係の除去中心。単純なサイズで推すアーキに強い。

・インスタントタイミングでは、ほぼ飛んでこない。

・小回りの効かないものばかりなので、システムクリーチャーには弱い。

<青>

・バウンス、パワー下げのみ。直接的な除去はない。

・コモンのインスタントバウンスが無い。

⇒オーラ貼れば一発は殴らせてくれそうな環境。バットリも使いやすいだろう。

<黒>

・小回りの効く除去から確定除去まで一通り揃っている

・生命の危機、邪悪借用の副次効果を見る限り、アグロで威力を発揮しやすい。

・アンコモンが強烈。いずれも確定除去で、テンポも取れる可能性が高い。

<赤>

・小ダメージから大ダメージまで一通り揃っている

・シングルシンボルのみ。除去目当てに赤自体に寄せるメリットは少ない。

・《錬金術師の挨拶/Alchemist’s Greeting(EMN)》はテンポが取れる可能性がある。

共鳴者の強い色は要チェック。

アーキの組み方としては《巨岩投下/Boulder Salvo(OGW)》が近いか。

<緑>

・格闘系ばかり。クリーチャーを展開していないとどうしようも無い。

---

【ざっくり感想】

黒をはじめとして、確定除去が大分増えたので、SOIほどファッティへの信頼は無くなったと思われます。

現出クリーチャーが規格外のサイズを持っているため、確定除去への需要は上がるのではないでしょうか?

特にドラフトにおいては現出クリーチャーをどう扱うか?(出された後処理できるか?出される前にゲームを終わらせられるか?自分は現出を使うか?)はピック時点から考えておきましょう。

異界月 フルスポ出ました

2016年7月8日 Magic: The Gathering異界月 カードギャラリー

http://magic.wizards.com/ja/articles/archive/card-image-gallery/eldritch-moon

さあ京都に向けて頑張るぞい

http://magic.wizards.com/ja/articles/archive/card-image-gallery/eldritch-moon

さあ京都に向けて頑張るぞい

異界月ビジュアルスポイラーを見ていたら、

いつの間にか赤い灰色熊がいるのに気がついた。

その名はファルケンラスの肉裂き。

もちろん種族は吸血鬼。

このカードには衝撃を受けている。

マジックの長い歴史の中で、赤は攻撃的な速攻カラーとして位置づけられてきた。

中でも小粒な軽量クリーチャーと火力を組み合わせたデッキは、スタンダードの一角を占めることが多い。

最近のスタンでもラブルレッドとかアタルカレッドとか呼ばれたデッキが、一定の存在感を誇示していた。

そんな小粒クリーチャーのイメージが強い赤だが、1Rというコストでデメリットのない2/2クリーチャー(いわゆる熊)は、このファルケンラスの肉裂きが初である。

赤い灰色熊には長らく制約が掛けられ続けていたが、ついにその呪縛から解き放たれるときがきたようだ。

戦乱のゼンディカーで《命知らずの群勢/Reckless Cohort》が登場したとき、

クリーチャーの質が飛躍的に向上した現代マジックにおいても、赤の熊はやっぱり許されないんだなあと思っていた。

しかしそれから1年の時を絶たずして、何食わぬ顔でこやつは登場してきたのだからやはり驚きを隠せない。

ところで熊といえば、元祖イニストラードにて《歩く死骸》というカードが登場している。

当時の黒は現在の赤と同じく、熊にはデメリットが課されるのが当然のカラーであったが、このカードの登場以降は黒の2マナ2/2は標準的なものとして扱われつつある。

今回、同じくイニストラード次元で赤に熊が許されたことは感慨深い。

そんな熊の主戦場といえば、やはりリミテッドだ。

近年のセットにおけるドラフトでは、マナカーブを埋めることが重要視されることが多い。

アグロアーキが序盤のアタッカーとして、中速アーキが壁として使える、赤い灰色熊の存在意義は決して小さくはないはず。

おそらく構築では見向きもされない、下手したら名前すら覚えてもらえないかもしれない一枚だろう。

だが、一リミテッドファンとしては注目せずにはいられない、そんな一枚だ。

いつの間にか赤い灰色熊がいるのに気がついた。

その名はファルケンラスの肉裂き。

もちろん種族は吸血鬼。

このカードには衝撃を受けている。

マジックの長い歴史の中で、赤は攻撃的な速攻カラーとして位置づけられてきた。

中でも小粒な軽量クリーチャーと火力を組み合わせたデッキは、スタンダードの一角を占めることが多い。

最近のスタンでもラブルレッドとかアタルカレッドとか呼ばれたデッキが、一定の存在感を誇示していた。

そんな小粒クリーチャーのイメージが強い赤だが、1Rというコストでデメリットのない2/2クリーチャー(いわゆる熊)は、このファルケンラスの肉裂きが初である。

赤い灰色熊には長らく制約が掛けられ続けていたが、ついにその呪縛から解き放たれるときがきたようだ。

戦乱のゼンディカーで《命知らずの群勢/Reckless Cohort》が登場したとき、

クリーチャーの質が飛躍的に向上した現代マジックにおいても、赤の熊はやっぱり許されないんだなあと思っていた。

しかしそれから1年の時を絶たずして、何食わぬ顔でこやつは登場してきたのだからやはり驚きを隠せない。

ところで熊といえば、元祖イニストラードにて《歩く死骸》というカードが登場している。

当時の黒は現在の赤と同じく、熊にはデメリットが課されるのが当然のカラーであったが、このカードの登場以降は黒の2マナ2/2は標準的なものとして扱われつつある。

今回、同じくイニストラード次元で赤に熊が許されたことは感慨深い。

そんな熊の主戦場といえば、やはりリミテッドだ。

近年のセットにおけるドラフトでは、マナカーブを埋めることが重要視されることが多い。

アグロアーキが序盤のアタッカーとして、中速アーキが壁として使える、赤い灰色熊の存在意義は決して小さくはないはず。

おそらく構築では見向きもされない、下手したら名前すら覚えてもらえないかもしれない一枚だろう。

だが、一リミテッドファンとしては注目せずにはいられない、そんな一枚だ。